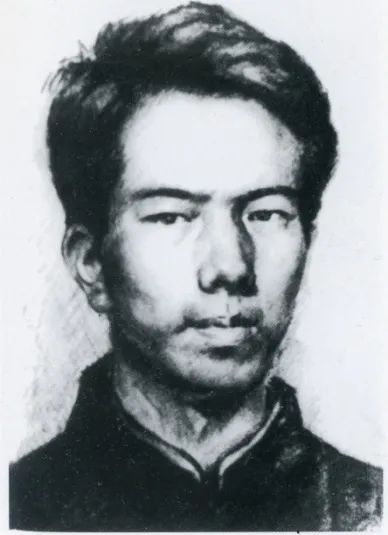

李鐵民(1898—1935年)

李鐵民,,資興市三都鎮(zhèn)人,原名李源劉,。

1927年3月,,縣農(nóng)會成立后,李鐵民輟學(xué)投身農(nóng)運(yùn),,為三都和北鄉(xiāng)區(qū)農(nóng)運(yùn)負(fù)責(zé)人之一,。“四·一二”反革命政變和“馬日事變”相繼發(fā)生后,,他與段廷壁,、戴廖斌等一起在三都和北鄉(xiāng)區(qū)發(fā)動了一場很有聲勢的抗租運(yùn)動,為次年的武裝暴動打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。在斗爭中,,李鐵民被吸收為中共黨員。

1928年2月,,任三都蘇維埃政府秘書長,。3月,在龍溪加入前來接應(yīng)湘南起義隊(duì)伍的工農(nóng)革命軍第二團(tuán),。上井岡山后,,任紅三十二團(tuán)四連黨代表,。

1929年底,,任紅五軍第一師第一團(tuán)黨代表。

1932年夏,,擔(dān)任紅三軍團(tuán)政治部秘書長,。參加了第一次至第五次反“圍剿”和長征。

1935年10月21日,,在阻擊寧夏二馬(馬鴻逵,、馬鴻賓)和毛炳文騎兵的戰(zhàn)斗中壯烈犧牲。

激戰(zhàn)井岡山

3月上旬,,蔣介石調(diào)集9個師的兵力進(jìn)行“湘粵會師”,。朱德、陳毅遂率湘南各縣農(nóng)軍向井岡山轉(zhuǎn)移,。毛澤東,、何長工分別率工農(nóng)革命軍第一團(tuán)、第二團(tuán)下山接應(yīng),。李鐵民在資興濃溪(今龍溪)參加工農(nóng)革命軍第二團(tuán),,任二營四連文書,并被選為連黨支部書記,。5月初,,朱德,、毛澤東兩支隊(duì)伍在井岡山寧崗礱市會師,成立中國工農(nóng)革命軍第四軍,,李鐵民被任命為三十二團(tuán)四連黨代表,。不久,工農(nóng)革命軍第四軍改稱中國工農(nóng)紅軍第四軍,。

三十二團(tuán)系袁文才,、王佐的綠林隊(duì)伍收編后組成的,改造任務(wù)頗重,,四連亦不例外,。李鐵民認(rèn)真研究思想工作方法,利用一切機(jī)會對全連進(jìn)行革命軍隊(duì)宗旨教育,、組織紀(jì)律教育,、形勢教育和馬克思主義理論教育,使全連官兵的政治素質(zhì)不斷提高,,后來在配合紅五軍保衛(wèi)井岡山的斗爭中表現(xiàn)出很強(qiáng)的戰(zhàn)斗力,。

1928年12月,彭德懷率紅五軍到達(dá)井岡山,,與紅五軍在寧崗新城會師,,革命力量進(jìn)一步壯大。正值此時,,國民黨反動派對井岡山發(fā)動了第三次“湘贛會剿”,,前委決定紅四軍開赴贛南作戰(zhàn),紅四軍的三十二團(tuán)與紅五軍留守井岡山,。在此期間,,李鐵民的四連經(jīng)受了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。守山紅軍只有800來人,,而進(jìn)剿之?dāng)硡s多至3萬,,敵我力量懸殊近40倍,加之情況變化,,失去紅四軍的聯(lián)絡(luò)與配合,,成了孤軍作戰(zhàn)。他們在彭德懷的指揮下,,與敵激戰(zhàn)3晝夜,,然后果斷突出重圍。接著,,在大汾又遭敵三面伏擊,。在再次突圍中,李鐵民身先士卒,立下了功勞,。

部隊(duì)從雩都城經(jīng)小密來到會昌,、信豐、雩都3縣交界的牛山休整,。為了取得當(dāng)?shù)厝罕姷闹С?,李鐵民到駐地村寨做群眾工作。然而牛山地處崇山峻嶺之中,,十分閉塞,,群眾對外面勢力了解甚少,且普遍參加了封建社團(tuán)“三點(diǎn)會”,,短期內(nèi)對他們作革命宣傳很難奏效,。李鐵民了解這一情況后,便決定以一種特殊的方式進(jìn)行宣傳教育,。他對鄉(xiāng)親們說“我們是共產(chǎn)黨的隊(duì)伍,,共產(chǎn)黨和你們‘三點(diǎn)會’,500年前都屬洪門,,原是一家子,,只是后來才分為兩個支派的?!编l(xiāng)親們一聽非常高興,,深信不疑。因?yàn)椤叭c(diǎn)會”是洪門一個支派,,他們早就聽說過,,而且“洪”字確是三點(diǎn)水加一個共字組成,按照民間居左者為長的習(xí)慣排來,,共產(chǎn)黨還是“三點(diǎn)會”的大哥哩,。李鐵民見初獲效果,,便進(jìn)而宣傳:“共產(chǎn)黨是打土豪分田地,,為百姓謀利益打天下的?!边@話更說到他們心里去了,,開始對紅軍親近起來。于是,,當(dāng)?shù)厝罕姳阕鸱Q紅軍為兄長,,遍插紅旗歡迎,傾其所有招待,,踴躍為紅軍籌款籌糧,、醫(yī)病治傷,還有不少人參加了紅軍。部隊(duì)在牛山住了10來天,,得到了很好的休整和補(bǔ)充,。