(攝影中南大學(xué)考察組)

(攝影中南大學(xué)考察組)

(攝影中南大學(xué)考察組)

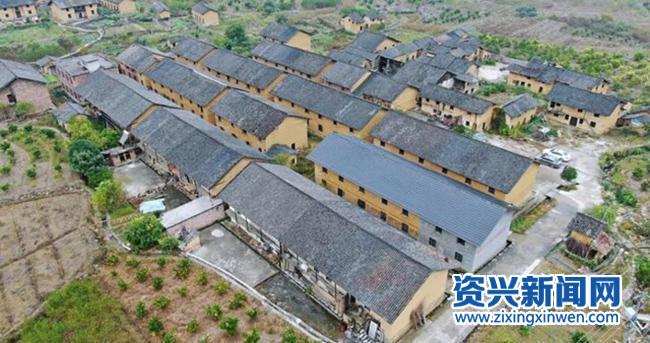

新華社長(zhǎng)沙11月3日電(記者 謝櫻 席敏)記者3日從中南大學(xué)中國(guó)村落文化研究中心獲悉,中心考察組10月在湖南郴州資興市清江鎮(zhèn)代頭村調(diào)研時(shí),發(fā)現(xiàn)了一處我國(guó)目前所知村落建筑類型中保存最好、規(guī)模最大、年代序列最清楚且仍活態(tài)傳承的,因“廬”成“聚”成“衢”的村落建筑遺存。

據(jù)史料記載,“廬”指農(nóng)民為了便于農(nóng)事而在田野之中臨時(shí)建造的居所。隨著農(nóng)事需要的增加,“廬”又生“廬”,便形成“聚”,就是村落,而“衢”是指四通八達(dá)的道路。“街衢相經(jīng)”是歷史上中國(guó)村落的一類型制。“這些有關(guān)中國(guó)村落起源與發(fā)展演變中的生長(zhǎng)現(xiàn)象和形成特征,在代頭村得到了最明顯的體現(xiàn)。”中南大學(xué)中國(guó)村落文化研究中心主任胡彬彬說。

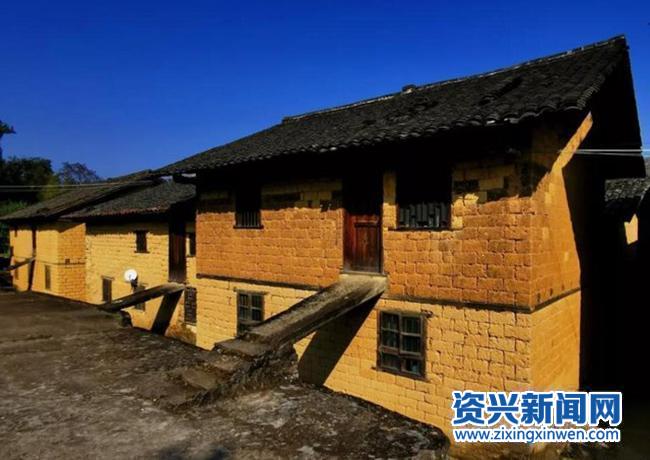

代頭村是一座因聚族而居形成的黃姓村落,村落現(xiàn)有常住人口256人。村落現(xiàn)存民居建筑多為兩層,有單體式、連體式兩種類型。連體式民居一般由2-3棟單體式建筑組合而成,左右連棟,前后連衢(道),排列整齊有序,秩序井然。

記者看到,在聯(lián)排民居中,東西向?qū)挘晒┸囆校荒媳毕蛘晒┤诵校恢虚g或兩側(cè)設(shè)排水溝。居住區(qū)外圍兩側(cè)靠近良田處,建有專門的家禽豬牛馬用廄舍,既可保持居住區(qū)的衛(wèi)生整潔,又便于耕種,充分體現(xiàn)出村民的智慧和規(guī)劃理念的先進(jìn)。

考察組指出,一方面,居于盆地中央的居所和位于村落外圍兩側(cè)、靠近田土一方的牲畜馬廄,說明這是為便于農(nóng)事而建,恰好可以見證歷史上因“廬”成聚的村落生長(zhǎng)現(xiàn)象。另一方面,連體式建筑和“三明五暗五式”的居住空間形式,可用于補(bǔ)充解釋漢、魏以來因豪族土地兼并,弱小族群的耕地與土地嚴(yán)重不足而壓縮聚落空間的現(xiàn)象。

代頭村遺存完好的歷史建筑有60余棟,長(zhǎng)度23米至84米不等,分別建于清代、民國(guó)初期至新中國(guó)成立前后和20世紀(jì)80年代三個(gè)時(shí)期。考察組認(rèn)為,作為一處農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn),代頭村這種型制與形式的村落建筑,明顯不同于一棟一院、一戶一式的民居,尚不見于以往學(xué)者的研究成果,是我國(guó)傳統(tǒng)民居建筑研究類型中首次發(fā)現(xiàn),也為研究我國(guó)尤其是南方地區(qū)農(nóng)耕文明和傳統(tǒng)村落建筑的形成與型制,提供了極為可靠的范樣物證,具有補(bǔ)充民居建筑研究的學(xué)術(shù)空白的重大價(jià)值。

與代頭村相鄰地帶的多個(gè)村落,也遺存有型制相同、形式近似的村落建筑。盡管這些周邊遺存在保存的完好度和規(guī)模面積上遠(yuǎn)不如代頭村,但是卻說明這類傳統(tǒng)民居建筑在該區(qū)域是集中連片的,而并非歷史學(xué)、文物學(xué)上所說的“孤證”“孤例”。

“之所以說代頭村具有重要的文化價(jià)值,是因?yàn)樗軌蛴∽C中國(guó)傳統(tǒng)村落在其起源與發(fā)展演進(jìn)過程中的歷史文獻(xiàn)記載,如《詩(shī)經(jīng)·小雅·信南山》中的‘中田有廬,疆場(chǎng)有瓜’;《漢書·食貨志》中的‘在野曰廬’;《三國(guó)志》中的‘入魏郡界,村落整齊如一’等一系列的有文獻(xiàn)記載卻不見實(shí)物的早期村落的建筑型制與空間形態(tài)。它不僅具有重要的證史、正史和補(bǔ)史的文物價(jià)值,而且鮮活地證明了包括其建筑文化在內(nèi)的中國(guó)傳統(tǒng)村落文化,其聚族的血緣性、內(nèi)在文化的穩(wěn)定性與傳承性的悠長(zhǎng)久遠(yuǎn)。它是中國(guó)傳統(tǒng)村落早期形成與發(fā)展期的活化石,具有重大的保護(hù)意義和學(xué)術(shù)研究?jī)r(jià)值。”胡彬彬說。

來源:新華社

作者:謝櫻? 席敏

編輯:龍志飛